Sprache in all ihren Facetten

Unser Forschungs- und Lehrgebiet ist die Sprache in den Dimensionen ihres inneren Aufbaus, ihres praktischen Gebrauchs sowie ihrer Sprachgrenzen überschreitenden kulturellen Bedeutung. Wir interessieren uns für den Erwerb und die Vermittlung von Sprache und Kultur, für das Wissen von der Sprache und das literarische Sprechen in Texten.

Unsere Forschungs- und Lehrbereiche

Sprachwissenschaft & Mehrsprachigkeit

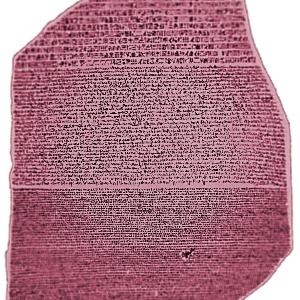

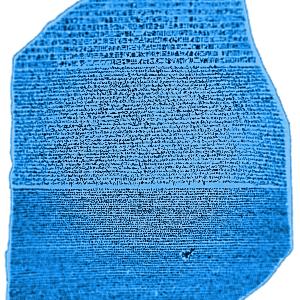

Stein von Rosette | © gemeinfrei, bearb. Matthias Springer

Im Bereich Sprachwissenschaft untersuchen wir die Struktur, den Gebrauch und den Wandel der deutschen Sprache – insbesondere im Kontext von Mehrsprachigkeit. Sprache betrachten wir dabei als zentrales kognitives, gesellschaftliches und kulturelles Phänomen.

Wir widmen uns der Frage, wie Sprache im Individuum, in der Gesellschaft und in Institutionen erworben, genutzt, verändert oder abgebaut wird. Im Zentrum stehen dabei grammatische Strukturen des Deutschen im Vergleich mit anderen Sprachen, regionale und funktionale Varietäten des Deutschen (z.B. Dialekte, Fachsprachen), sowie Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Mehrsprachigkeit – einem Kernbereich unseres Fachs. Wir untersuchen, wie mehrsprachige Sprecherinnen und Sprecher ihre sprachlichen Ressourcen entwickeln, mental vernetzen und kontextabhängig einsetzen. Dabei analysieren wir die vielfältigen Erwerbsprozesse von Sprache, Sprachkontaktphänomene (Formen der Sprachmischung und Entlehnungen) und deren Auswirkungen auf die Sprachstruktur und den Sprachgebrauch. Neben der individuellen Mehrsprachigkeit einzelner Sprecherinnen und Sprecher interessiert uns ebenso die institutionelle Mehrsprachigkeit in Bildung, Verwaltung und Medien.

In der Lehre verbinden wir theoretische Grundlagen mit praktischen Fragestellungen. Studierende erwerben sprachwissenschaftliche Analysekompetenz und entwickeln ein Verständnis für sprachliche Dynamiken in mehrsprachigen Gesellschaften – wissenschaftlich fundiert, interdisziplinär und anwendungsbezogen.

Literaturwissenschaft & Kulturforschung

Stein von Rosette | © gemeinfrei, bearb. Matthias Springer

Im Rahmen unseres philologischen Forschungs- und Lehrkonzepts beschäftigen wir uns mit dem literarischen Sprechen in Texten. Dies schließt die kulturellen Kontexte, sozialen Lagen und Gegenstandsbereiche ein, in welche die Kunstform Literatur als Ausdruck der menschlichen Selbstproduktion eingebunden ist.

Literarische Texte zeigen uns Eigenschaften der Sprache, welche die Betrachtung des alltäglichen Sprechens ausblendet: vor allem die Fähigkeit, sich mittels Sprache neue Denkräume und Weltansichten zu erschließen oder Kritik am Bestehenden zu üben. Die kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft interessiert sich weniger für das Regelhafte der Sprache, als für den einzigartigen poetischen Prozess, aus dessen Perspektive die Automatismen und Beschränkungen erst erkennbar werden, unter denen die Alltagssprache oftmals steht.

Unser Ansatz umfasst ausgedehnte Zeitperioden und Textsammlungen von der europäischen Antike bis zur Gegenwart. Dabei überschreiten wir Nationalitäts- und Sprachgrenzen und wenden uns auch außereuropäischen Kulturen zu. Wir untersuchen, wie das Lehren und Lernen mit Texten und nichtsprachlichen Kulturzeugnissen durch fragendes Denken das Verstehen fremder Kulturen ermöglichen sowie die Persönlichkeitsentwicklung und das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein stärken kann.

Sprachlehrforschung & Sprachlernforschung

Stein von Rosette | © gemeinfrei, bearb. Matthias Springer

Wie lernen Menschen eine neue Sprache? Und wie lässt sich Spracherwerb sinnvoll unterstützen? Diesen Fragen gehen wir in Forschung und Lehre nach. Unser Ziel ist es einerseits, besser zu verstehen, wie sich Sprachkompetenz in mehrsprachigen Kontexten entwickelt, und andererseits wissenschaftlich fundierte Vorschläge zur Verbesserung von Fremdsprachenunterricht zu erarbeiten. Dabei betrachten wir kognitive, linguistische und soziale Prozesse des Spracherwerbs ebenso wie psychologische und didaktische Aspekte der Sprachvermittlung. Unsere Forschung ist interdisziplinär an der Schnittstelle von Linguistik, Psychologie und Pädagogik angesiedelt und trägt so dazu bei, Sprache als zentrales Medium von Bildung in all ihren Facetten besser zu verstehen und zu fördern.

Unsere Arbeit ist theoriebasiert und empirisch ausgerichtet: Wir forschen in sowohl in kontrollierten, experimentellen Settings als auch in authentischen Kontexten und analysieren Lernprozesse auf Basis etablierter Spracherwerbsmodelle. Dabei beziehen wir vielfältige Lernkontexte mit ein – von Schule, Universität und Spracheninstituten bis hin zu informellem Lernen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Gestaltung von Lernumgebungen, in denen Sprachen wirksam vermittelt werden können – insbesondere unter Nutzung digitaler Technologien. Wir tragen kontinuierlich dazu bei, die Zukunft von Sprachbildung und -forschung aktiv mitzugestalten und innovative Wege für den erfolgreichen Spracherwerb zu eröffnen.

Darüber hinaus engagieren wir uns in der Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie in der Professionalisierung von Lehrkräften im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.

Unsere bisherigen Institutsleitungen

1978

Das Institut für Deutsch als Fremdsprache in München wird von Harald Weinrich gegründet.

1992

Konrad Ehlich wird Institutsleiter.

2012

Claudia Maria Riehl übernimmt die Leitung des Instituts für Deutsch als Fremdsprache der LMU München.